こんにちは!AI-Bridge Labのせいやです😊

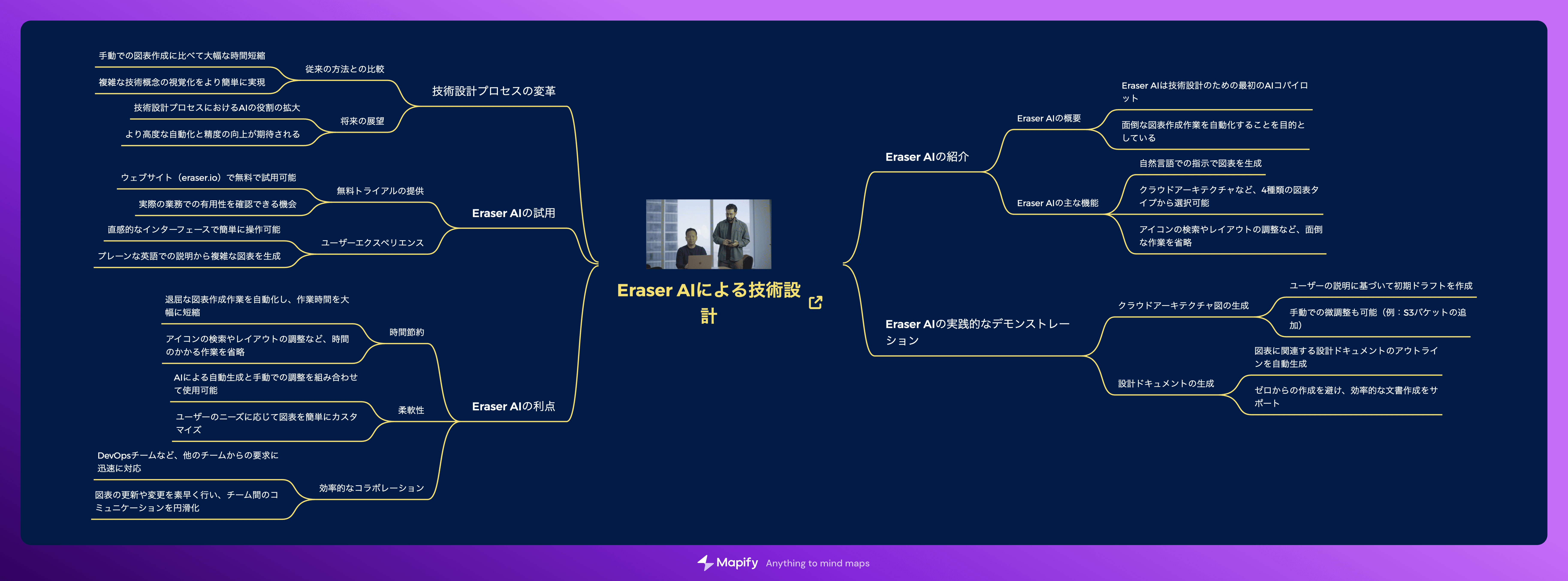

今回は、技術設計やドキュメント作成に特化したAIツール「Eraser AI」について詳しくご紹介します。

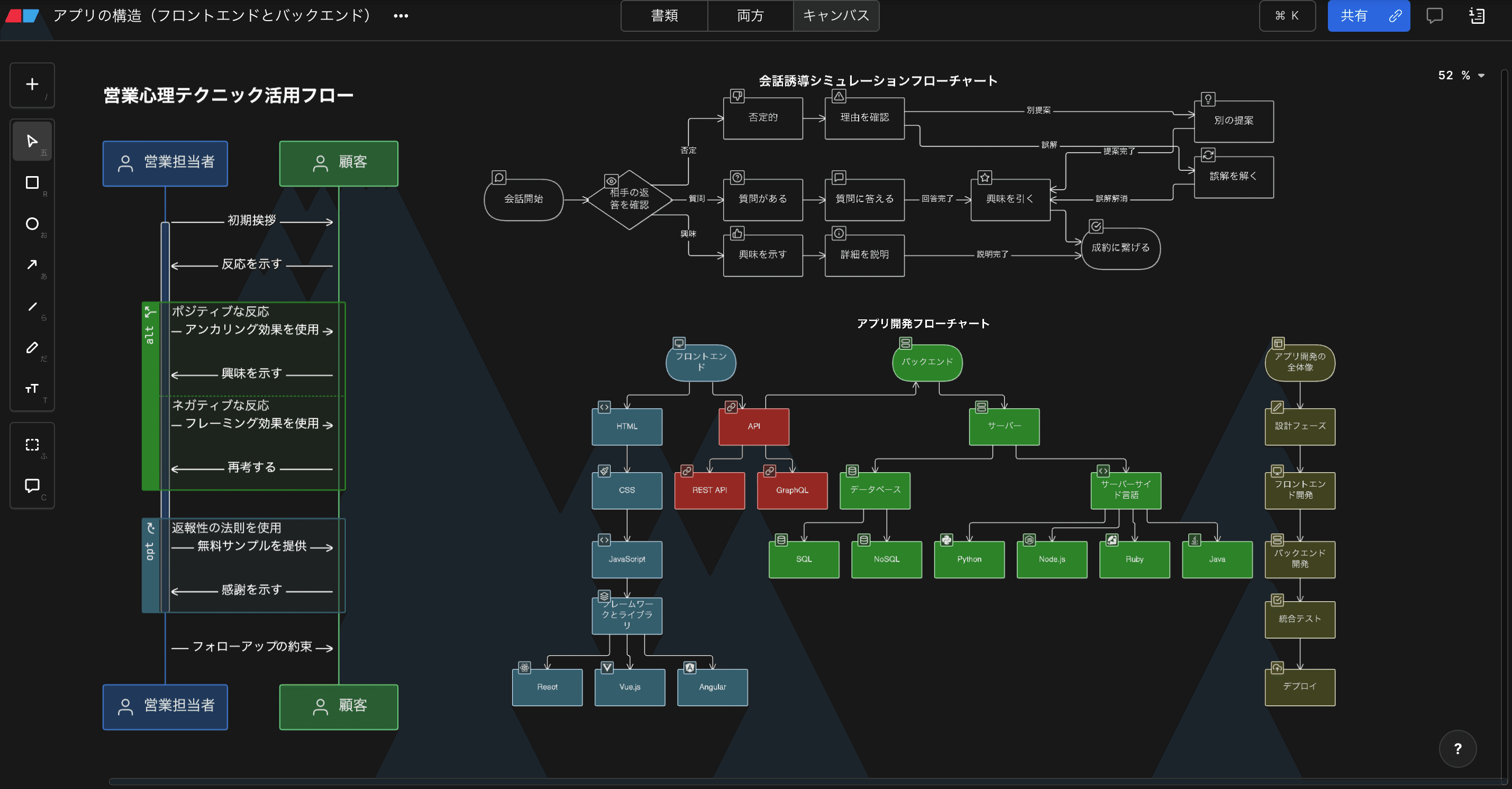

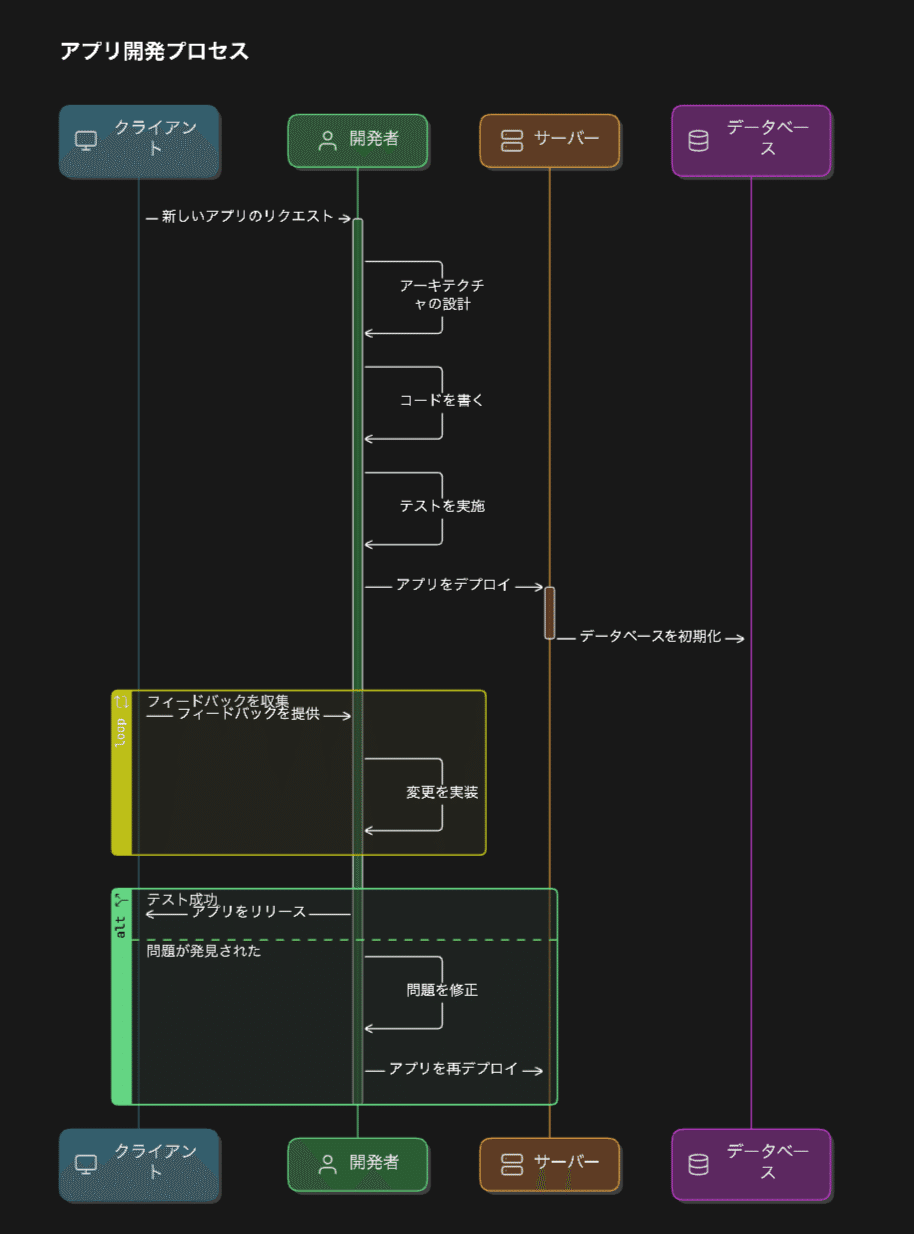

複雑なプロジェクトや技術文書でも一瞬でフローチャートやシーケンス図などに変換してくれて、業務全体の流れを簡単に理解しながら作業を進めていけます。

さっそく詳しい機能や使い方などを一緒に確認していきましょう!

1.Eraser AIとは

Eraser AIは、簡単な自然言語プロンプトから、構成図やフローチャート、ドキュメントを自動で簡単に作成・編集できるAIツールです。

複雑で時間のかかる図やドキュメントもEraser AIなら手間いらずで仕上げられます。

2.主な特徴

-

無限キャンバス: 大規模な設計図も一つのキャンバス内で自由に作成できます。

-

完全な編集制御: 自動生成された図はコードで編集可能。デザインの微調整も簡単です。

-

統合機能: GitHubやVS Codeとの連携、ドキュメント管理ツールへの同期が可能です。

作成できる図表

-

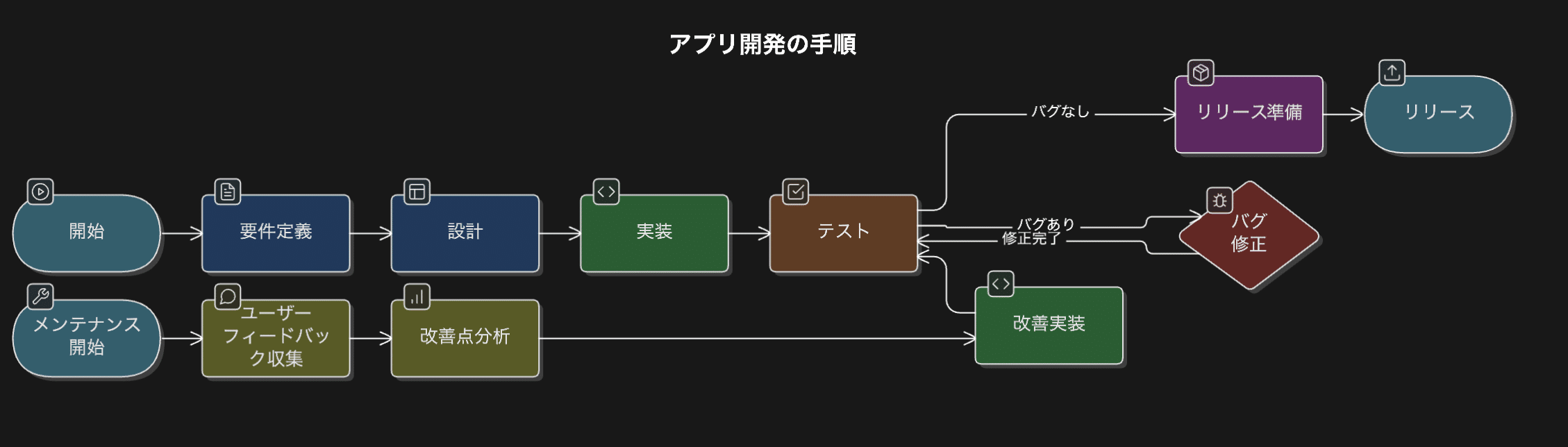

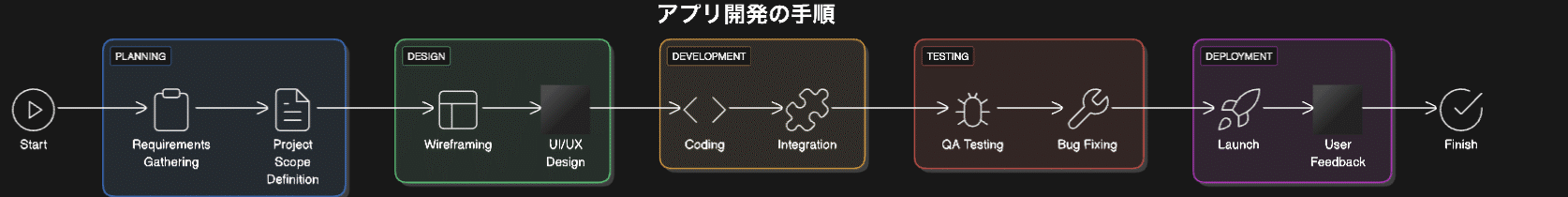

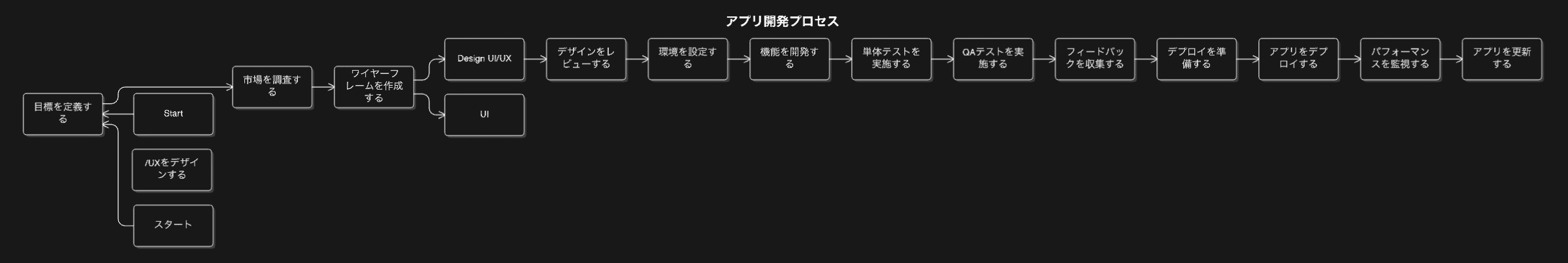

フローチャート: ワークフローやプロセスを視覚的に整理できます。

-

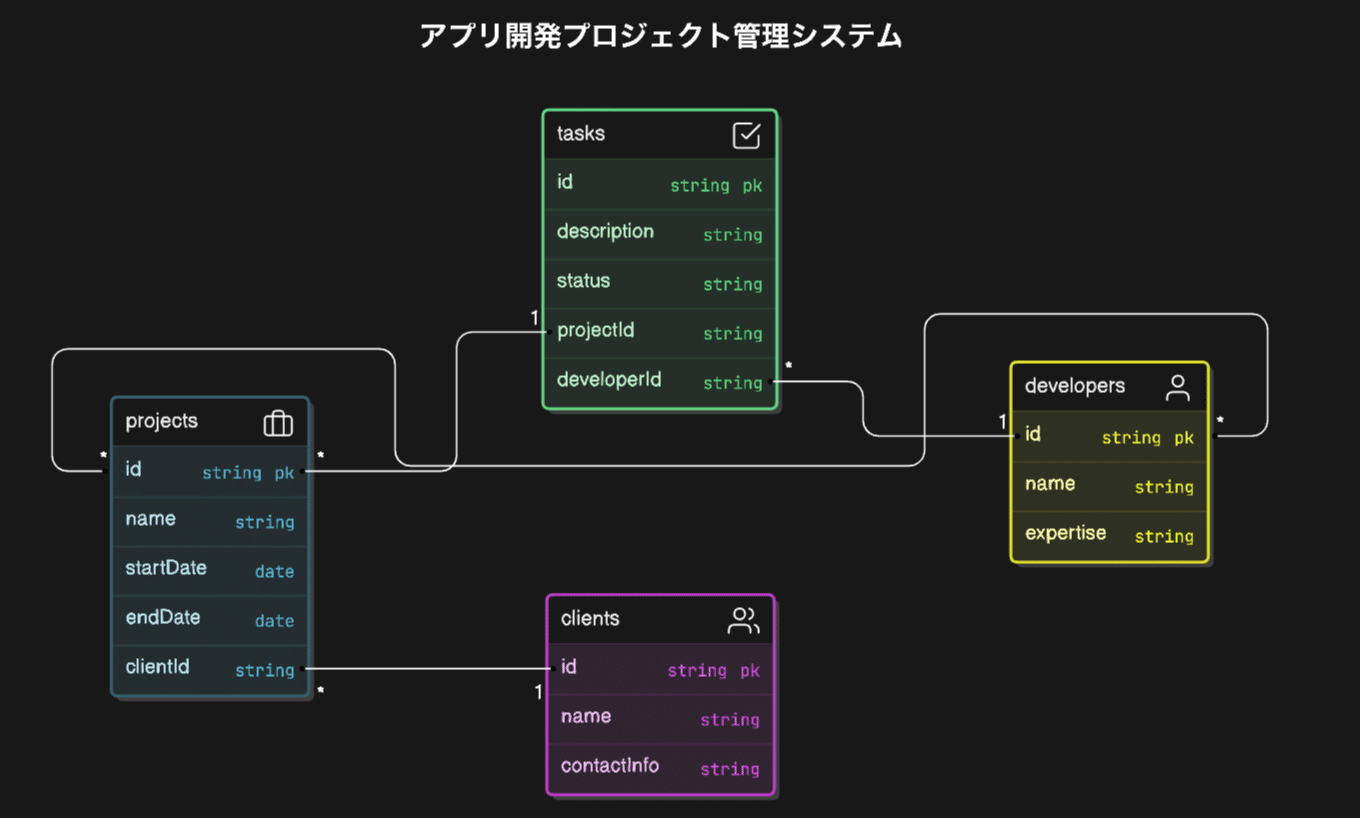

ER図(エンティティリレーションシップ): データベースの構造をエンティティ(データの種類)、リレーションシップ(関係)、属性(詳細情報)で視覚的に表現します。

-

クラウドアーキテクチャ図: クラウドサービスやシステムの構成要素を視覚的に表し、サーバー、ネットワーク、データベース、ストレージなどのクラウドリソース間の接続やデータの流れを示す図です。

-

シーケンス図: オブジェクト間(プログラミングにおける概念で、データとそのデータに関連する操作をまとめたもの)のやり取りやメッセージの流れを時間軸に沿って表現する図で、システム内の処理の順序や相互作用を視覚的に示します。

3.チャートの作り方

アカウント作成して、ログインする。

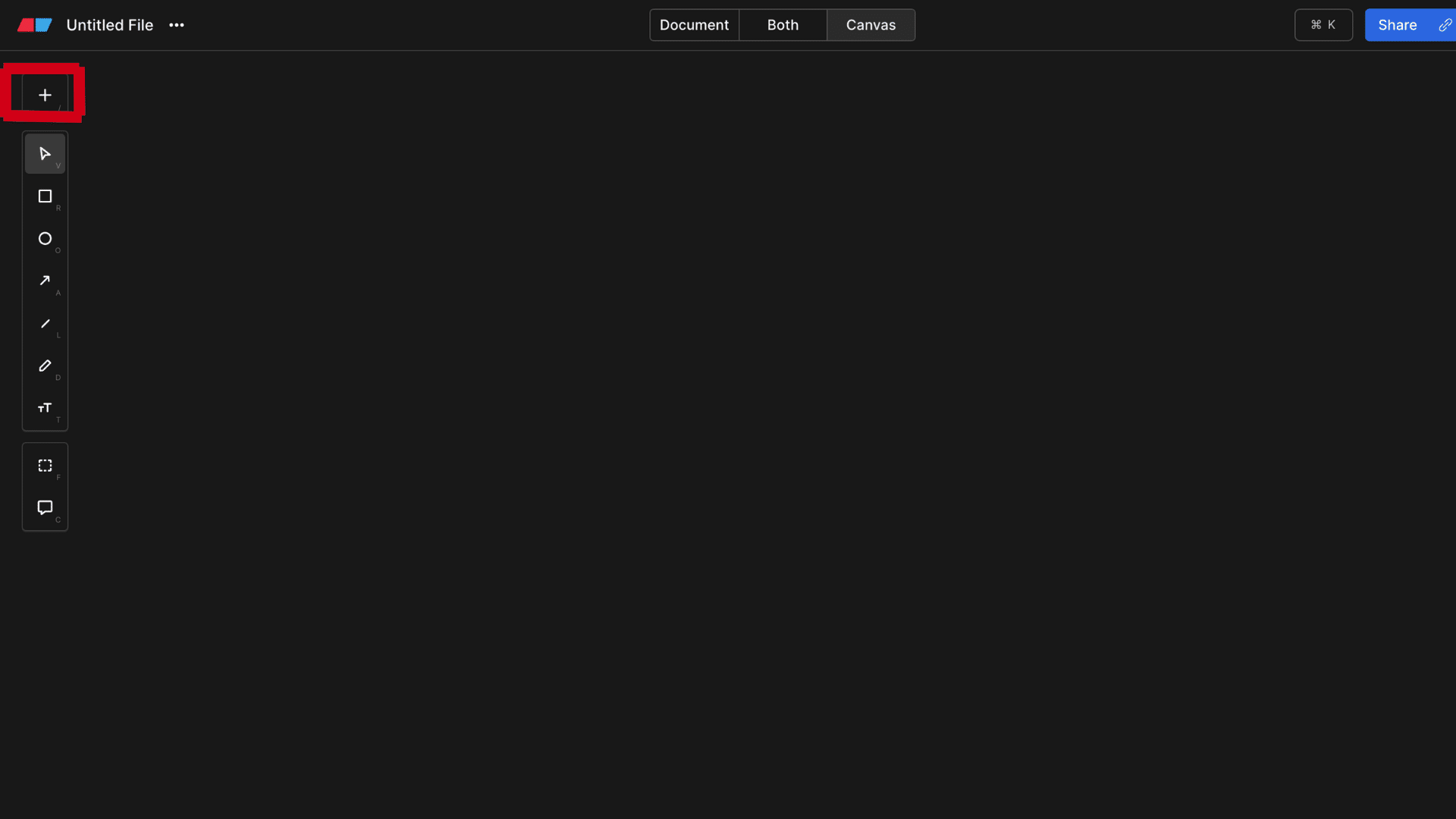

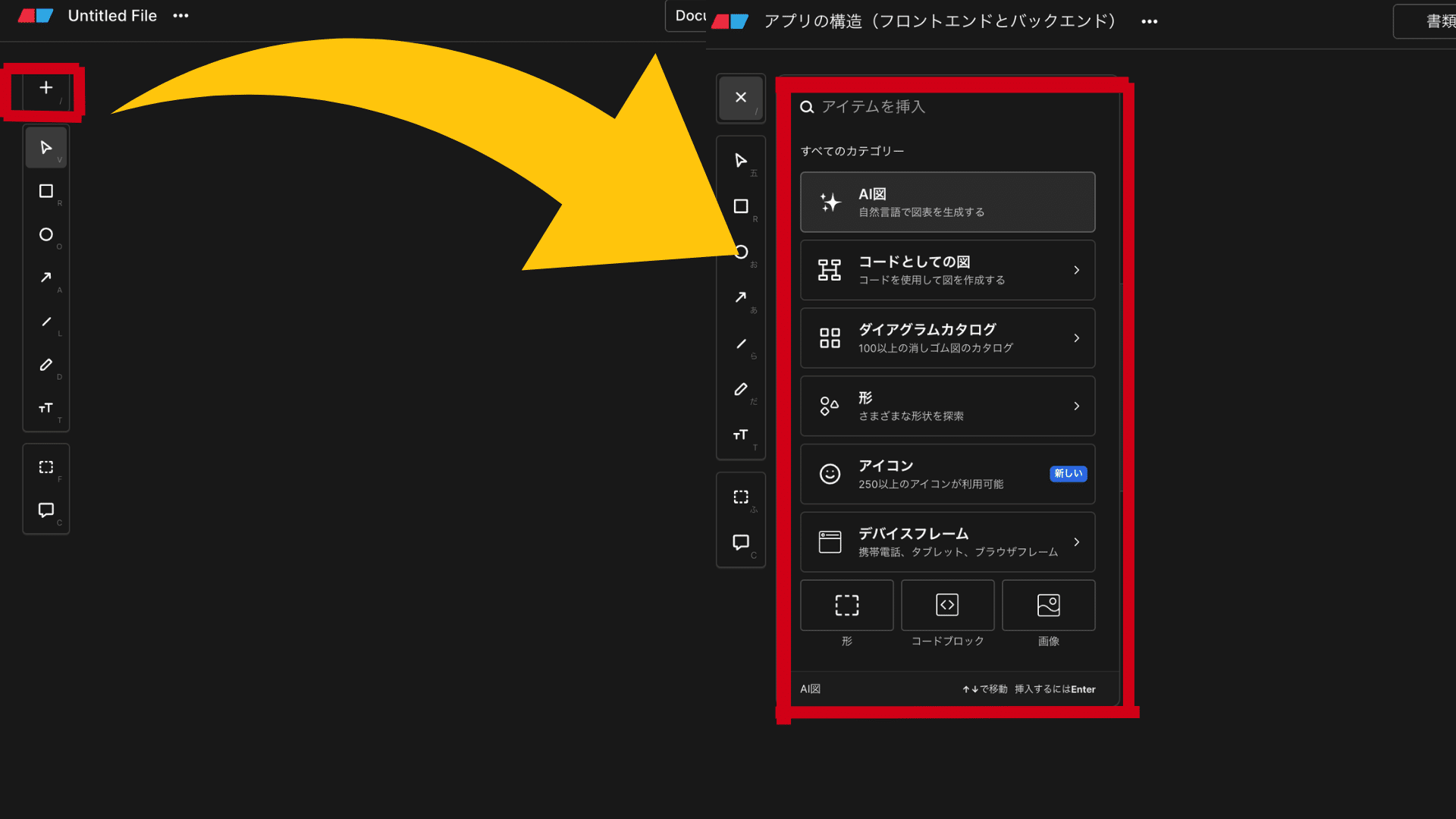

チャート作成手順

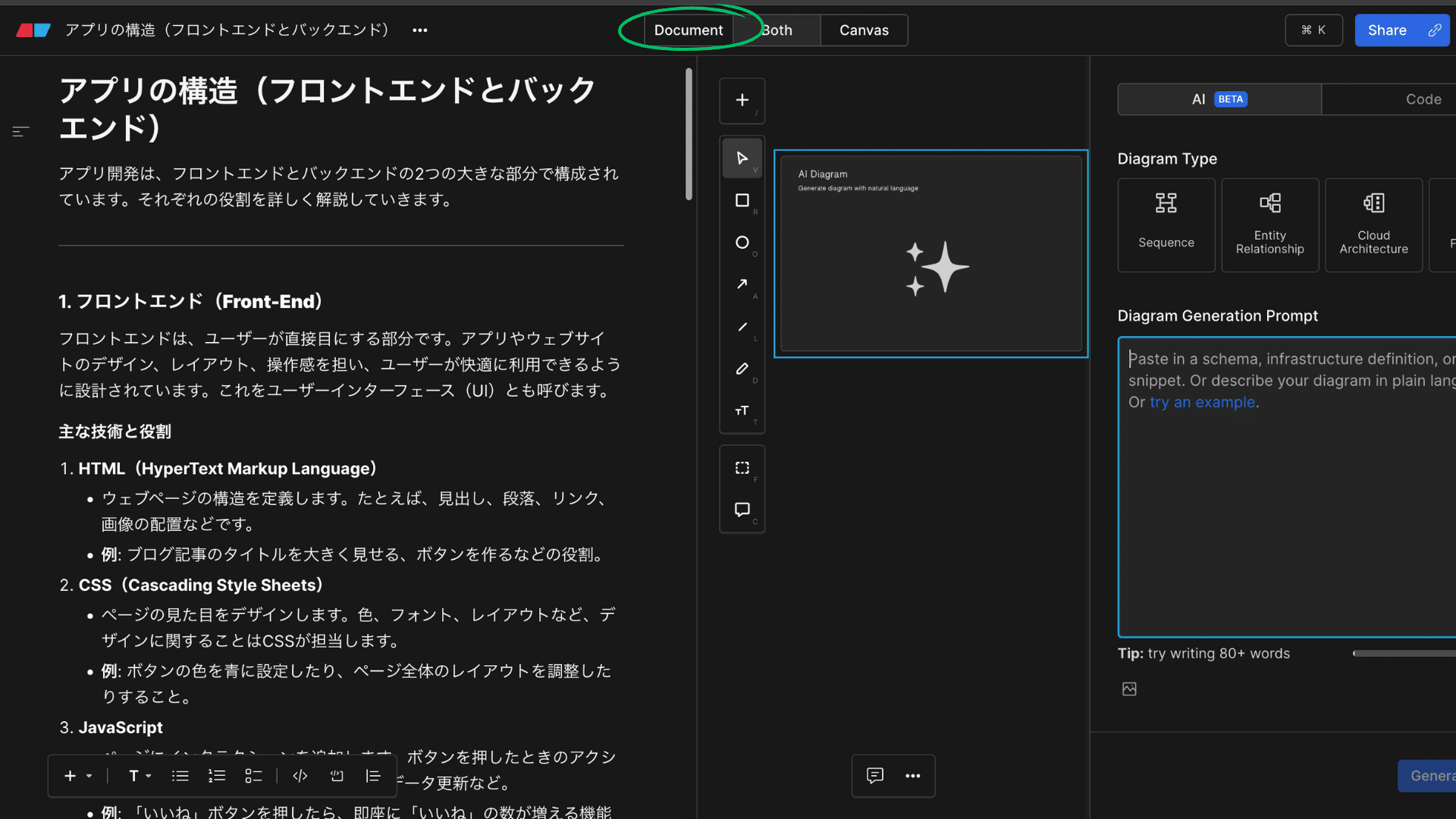

予めChatGPTで出力した内容をドキュメント欄に入れる。

https://chatgpt.com/share/67341acb-cff0-8010-9b7a-261917e731d3(ChatGPTの出力)

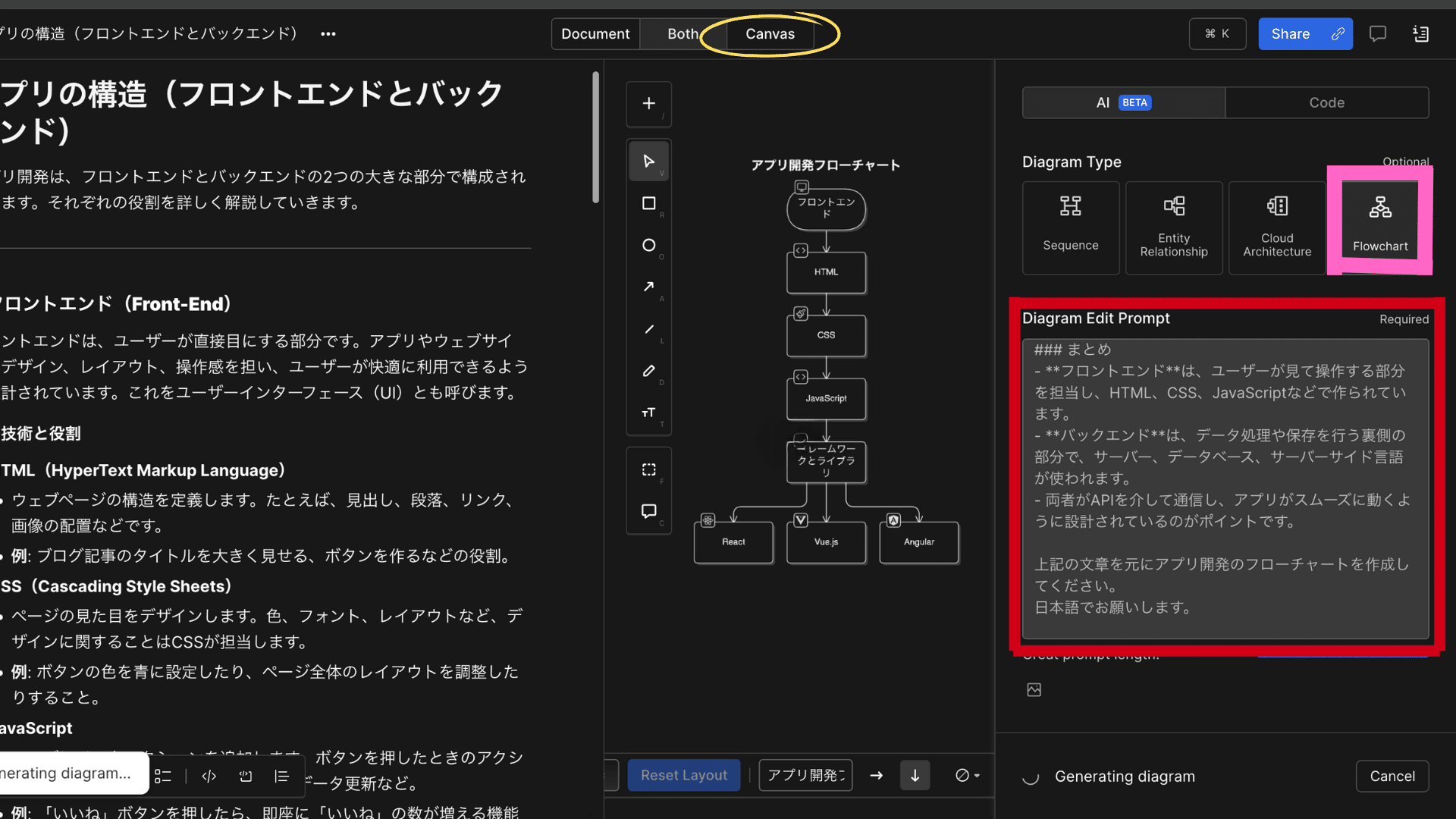

ドキュメント欄に入力した情報をプロンプト欄(赤い枠)に貼り付ける。

必要に応じて編集・修正を加えることができる。

DocumentとCanvasの連携

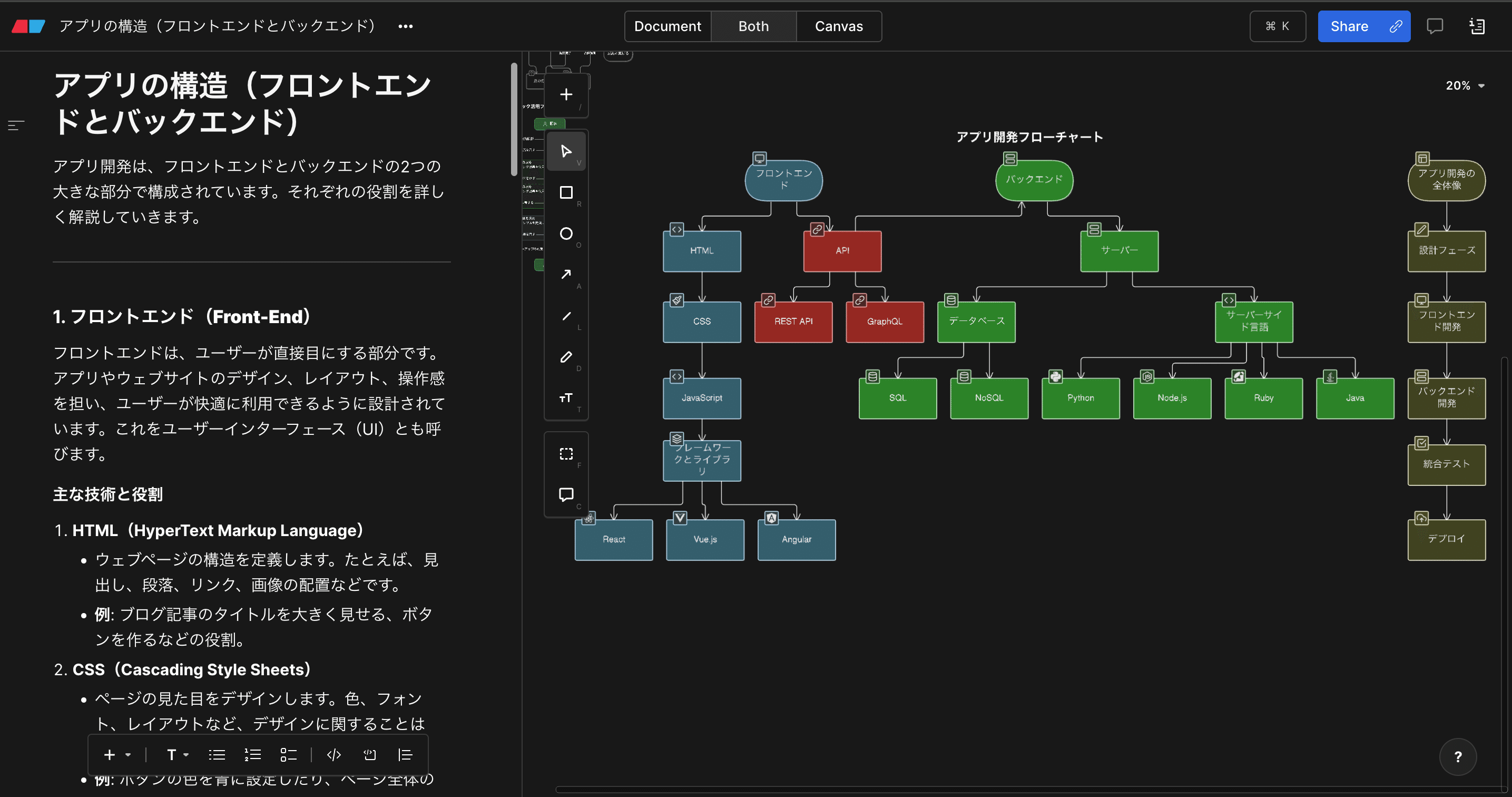

DocumentとCanvasを組み合わせて使用することで、テキストと図を統合したドキュメントを作成できます。

-

レイアウトの選択: DocumentとCanvasを並べて表示する「Both」レイアウトを選択すると、テキストと図を同時に編集・閲覧できます。

-

相互参照: Document内からCanvas上の図を参照したり、Canvas上の図からDocument内のテキストを参照したりすることで、情報の一貫性を保つことができます。

その他の特徴

-

Eraser AIは、エンジニア向けに設計されていて、マークダウンエディタとキャンバスを同時に作成・管理できるコラボレーションツールです。

-

リアルタイムコラボレーション: チームメンバーが図表や文書をリアルタイムで共同作業できます。

-

エクスポート機能: 図表をPNG、SVG、PDF、マークダウンなど様々な形式で保存することが可能です。

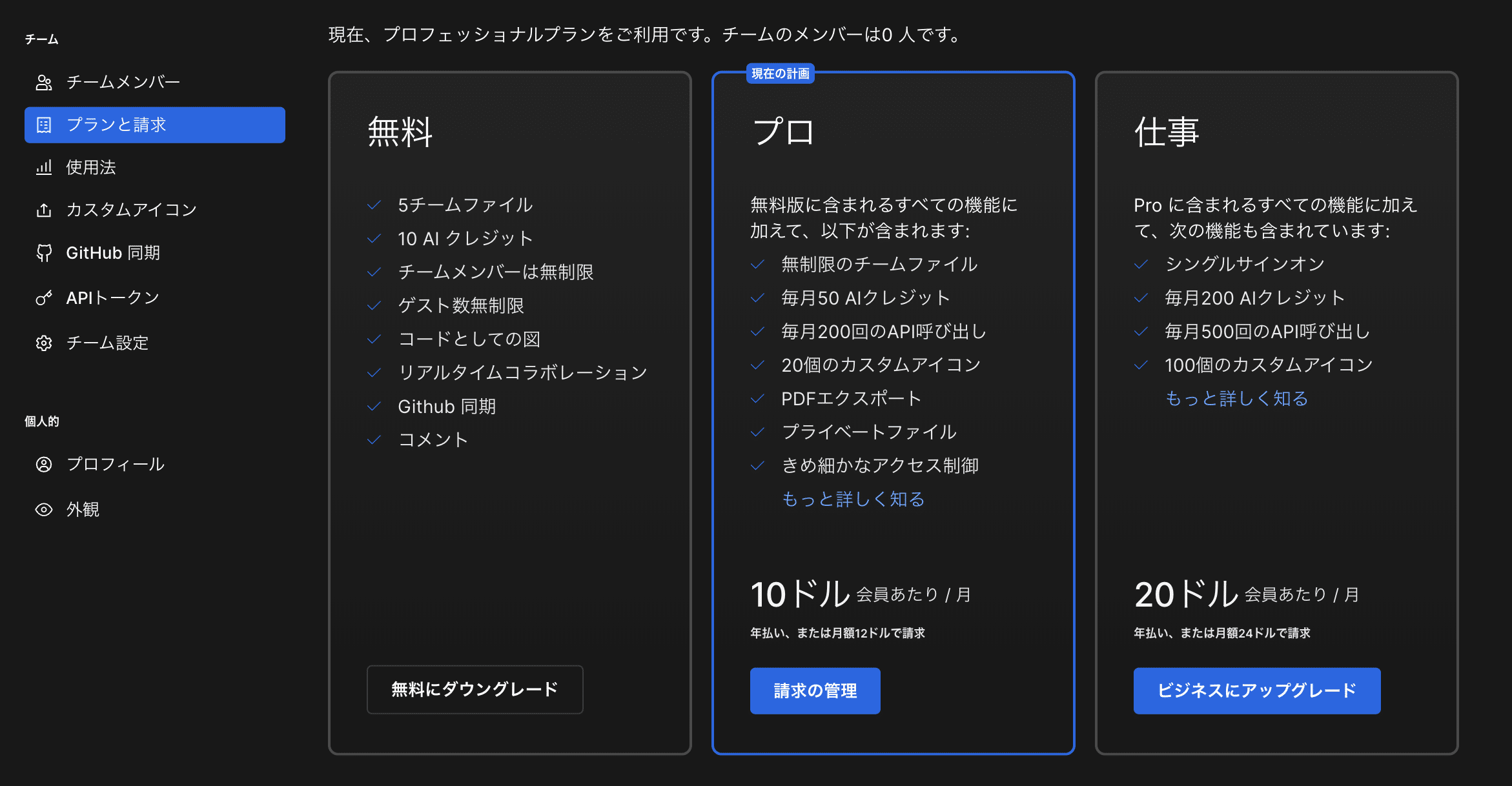

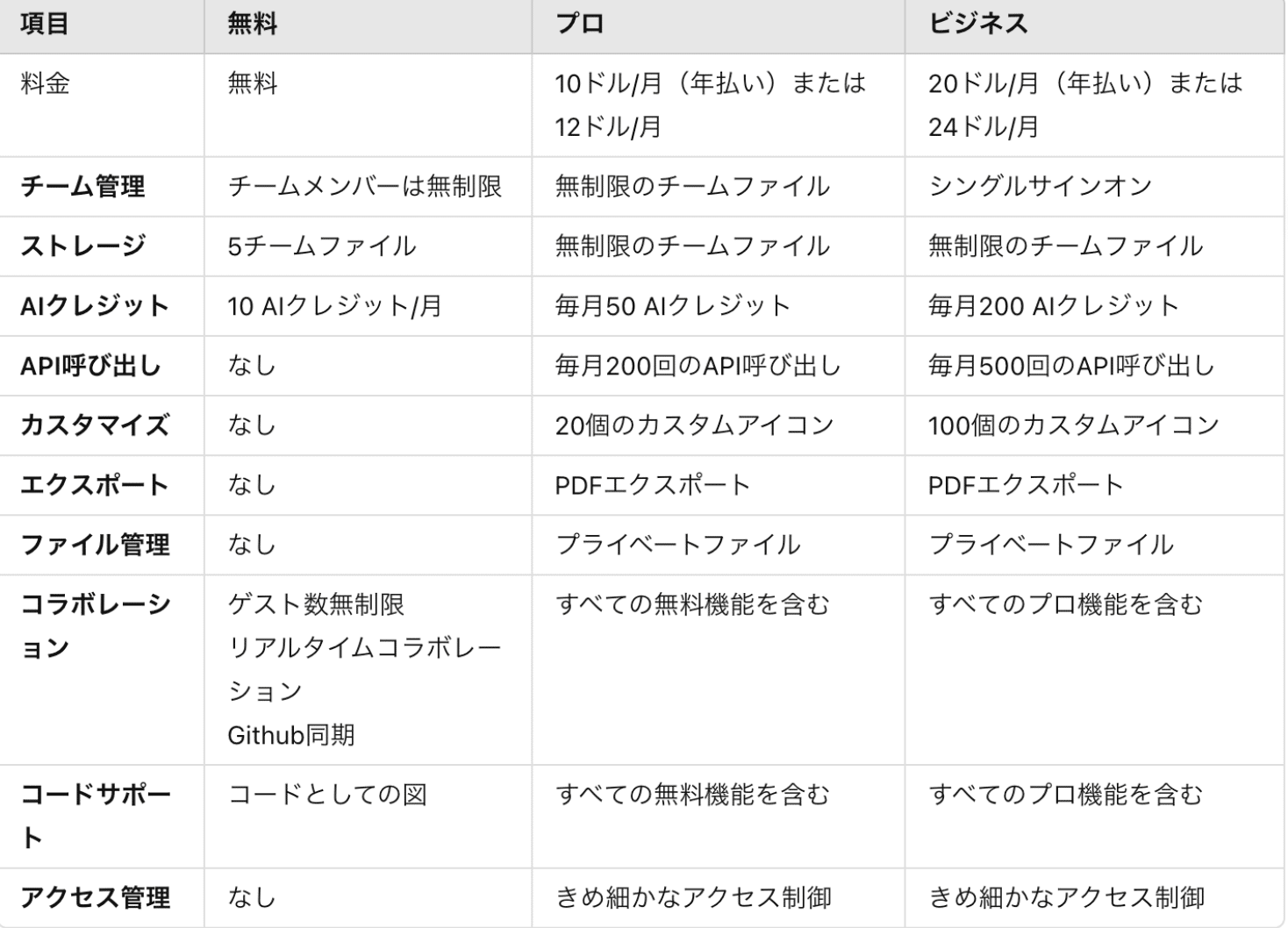

4.料金プラン

使用上の注意

出力は基本的に英語なので、日本語で出力させたい場合は、「日本語でお願いします」と付け加えましょう。また、「色をつけてください」と伝えると、より見やすく表示されるのでおすすめです。

AI自動生成はプロプランでも50回の上限があるため、指示を細かく分けるのではなく、1つのプロンプトに必要な情報をまとめてクレジットを節約しましょう。

5.活用事例

Eraser AIは以下のようなシーンで活用できます。

-

ソフトウェア設計: 構成図やフローチャート、シーケンス図などを迅速に作成。

-

ドキュメント作成: 技術設計書、仕様書、マニュアルなどを効率的に作成。

-

ブレインストーミング: アイデアを視覚的に整理し、チームでの議論を促進。

活用メリット

-

時間とコストの削減: 手作業よりも迅速に高品質な図解が作成でき、生産性が向上します。

-

チームでの共同作業: リアルタイムのコラボレーション機能があり、チーム内で作業の流れの共有ができるので共通認識を持って業務ができます。

-

高品質な図解: プロが作ったような分かりやすい図解を一瞬で作成してくれます。

https://www.youtube.com/watch?v=ItPcGiStRYA&ab_channel=Eraser

まとめ

フローチャートは普段の生活であまり使う機会がなかったので、最初はどう役立つのかピンときませんでしたが、実際に使ってみると自分の業務に落とし込む重要性がだんだん見えてきました。

さらに、ER図やクラウドアーキテクチャなど、様々な種類の図解があることを知り、チャートの世界も奥が深いんだなと実感しました。

無料プランでも5ファイルまで編集できて、10回分のAIクレジットがついているので、まずは試してみて自分にとって必要かどうか判断してみてください。

AI-Bridge Labについて

AI-Bridge Labは、最新のAI技術とその活用方法について情報を発信し、企業のDX実現をサポートしています。AIを活用したソリューションや人材育成にご興味があれば、お気軽にご連絡ください!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

気に入って頂けましたら「スキ」や「フォロー」「コメント」をしていただけると幸いです😄

コメント